どんなことに興味・関心をもつかまだ不明な我が子。

そこで図鑑を買って読んでみたら、面白い。子供には是非ハマってほしいけど、自分が小さい時って本を読むのが苦手だった記憶が・・・

そこで、図鑑にハマるきっかけの一つとして、ぬりえを作ってみました。

今回は、「恐竜」!

せっかくなので、世のお母さん、お父さん、幼稚園の先生などに利用していただけたらと思いこのページを作りました。

【参考にした図鑑】

ちなみに参考にした図鑑は「小学館の図鑑 NEO 恐竜」になります。

数多くの恐竜のイラストが掲載されており、特徴がまとめられていて大人が読んでもおもしろかったです。

同じ図鑑を持っている方は、ぜひ図鑑を楽しむ追加ツールとして利用してください。

【使い方】

下にそれぞれの「恐竜のぬりえデータ」のリンクを貼ったのでクリックしていただき、データを開けたら必要枚数を印刷して、お子様に塗ってもらってください。A4サイズになっております。

同じものを何枚も印刷できるので、一緒に塗り絵をすることも可能です。

※イメージとして画像を掲載しておりますが、サイズは小さいですので、印刷はイメージ画像の下のボタンをクリックしてから行うことをオススメします。

【ぬりえデータのリンク】

カルノタウルスのぬりえ

<名前の意味:肉食の雄牛>

竜盤類、獣脚類

科名:アベリサウルス科

全長:約8m

生きていた時代:アルゼンチン

目の上の角と短い前あしが特徴。

アベリサウルス科の中では最初に、全身の骨がほぼそろった化石が見つかりました。

スピノサウルスのぬりえ

<名前の意味:背骨トカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:スピノサウルス科

全長:約16m

生きていた時代:白亜紀前期~後期

化石の見つかった場所:エジプト、モロッコ

胴の背中が上に長くのびていることが、名前の由来です。

陸上と水中の両方で生活していたと言われています。

あしには、アヒルのような水かきがあり、水中を移動するのに役立ったようです。

アロサウルスのぬりえ

<名前の意味:(背骨が)かわったトカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:アロサウルス科

全長:約12m

生きていた時代:ジュラ紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ、ポルトガル

目の上にある角のような出っぱりが特徴。

当時、陸上で最も強い肉食動物で、大型のえものをなかまで待ち伏せして、おそったという説もあります。

カルカロドントサウルスのぬりえ

<名前の意味:カルカロドン(ホホジロザメの学名)のトカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:カルカロドントサウルス科

全長:約12m

生きていた時代:白亜紀前期~後期

化石の見つかった場所:アルジェリア、エジプト、モロッコ、ニジェール

頭の骨は、ほぞんのよい化石が見つかっていますが、体の部分のまとまった骨格は見つかっていません。

ギガノトサウルスのぬりえ

<名前の意味:巨大な南のトカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:カルカロドントサウルス科

全長:約13m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:アルゼンチン

頭の骨や下あごをふくめ、全身の約70%の骨格が見つかっています。鼻の上と目の上の骨がごつごつしています。

ティラノサウルスのぬりえ

<名前の意味:暴君トカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:ティラノサウルス科

全長:約12.5m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:カナダ、アメリカ

ギザギザがついた分厚い歯で、えものを骨までかみくだくことができたと考えられています。また、前足は小さく、親指と人差し指の2本だけです。

ゴルゴサウルスのぬりえ

<名前の意味:どうもうなトカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:ティラノサウルス科

全長:約8.5m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:カナダ、アメリカ

たくさんの化石が見つかっている恐竜。頭の骨は長く、高さは低め。

メキシコ湾から北極海にぬける浅い海の岸辺近くの平野に暮らしていました。

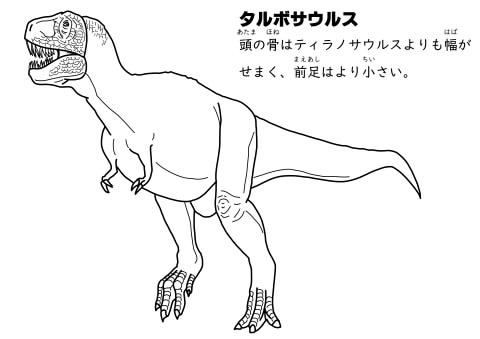

タルボサウルスのぬりえ

<名前の意味:おそろしいトカゲ>

竜盤類、獣脚類

科名:ティラノサウルス科

全長:約10m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:モンゴル、中国

アジアでは最大の獣脚類。ティラノサウルスと同じ恐竜だという説もありますが、頭の骨はティラノサウルスよりもはばが狭くなっており、前足はより小さいです。

ギガントラプトルのぬりえ

<名前の意味:巨大などろぼう>

竜盤類、獣脚類

科名:オビラプトル科

全長:約8.5m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:中国

オビラプトルのなかまの中で、とびぬけて大きい。

デイノニクスのぬりえ

<名前の意味:おそろしいつめ>

竜盤類、獣脚類

科名:ドロマエオサウルス科

全長:約4m

生きていた時代:白亜紀前期

化石の見つかった場所:アメリカ

ドロマエオサウルス類の中で、最初に完全な骨格が見つかった恐竜。

ドロマエオサウルス類は、かぎづめがすりへるのを防ぐために、歩いたり走ったりする時にはかぎづめをひっこめている。狩りの時には、このかぎづめをふりおろして、獲物を切り裂いたと考えられています。

ベロキラプトル(ヴェロキラプトル)のぬりえ

<名前の意味:速いどろぼう>

竜盤類、獣脚類

科名:ドロマエサウルス科

全長:約1.8m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:中国、モンゴル

後ろあしの人指し指に大きなかぎづめがあります。

恐竜を題材にした映画「ジュラシック・パーク」で有名になりました。

ぬりえ- イメージ図.jpg)

アーケオプテリクス(始祖鳥)のぬりえ

<名前の意味:大むかしのつばさ>

竜盤類、獣脚類

科名:アーケオプテリクス科

全長:約50cm

生きていた時代:ジュラ紀後期

化石の見つかった場所:ドイツ

長い間、もっとも原始的な鳥類だと考えられてきましたが、2011年ごろから鳥類に進化する以前のドロマエオサウルスの仲間とする考えが有力になってきました。

飛ぶのは上手ではなかったと考えられています。

ぬりえ イメージ図.jpg)

トロオドンのぬりえ

<名前の意味:きずつける歯>

竜盤類、獣脚類

科名:トロオドン科

全長:約2.4m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:カナダ、アメリカ

トロオドンのなかまはドロマエオサウルスのなかまと並んで、鳥類に最も近いグループ。

目が大きいことから、夜でも物が見えたかもしれないと言われています。

後ろあしの人指し指のかぎづめは、ネコのように引っ込めることができます。

ディプロドクスのぬりえ

<名前の意味:2つの梁(血道弓の形から)>

竜盤類、竜脚形類

科名:ディプロドクス科

全長:約30m

生きていた時代:ジュラ紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ

ディプロドクス科の恐竜には、長い首とムチのように細長い尾がありました。

ブラキオサウルスのぬりえ

<名前の意味:腕のトカゲ>

竜盤類、竜脚形類

科名:ブラキオサウルス科

全長:約26m

生きていた時代:ジュラ紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ

長い首をもっており、他の恐竜が届かなかったような、背の高い植物の葉を食べることができたと考えられています。前あしが後ろあしよりも長いのが特徴です。

ステゴサウルスのぬりえ

<名前の意味:おおいをしたトカゲ>

鳥盤類、装盾類

科名:ステゴサウルス科

全長:約9m

生きていた時代:ジュラ紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ、ポルトガル

背中の板は、板にはりめぐらされた血管に血を送りこむことで、赤色に変えることができたと言われております。

敵をおどろかしたり、仲間に見せびらかしたりしていたと考えられています。体温調整にも役立ったようです。

アンキロサウルスのぬりえ

<名前の意味:融合したトカゲ>

鳥盤類、装盾類

科名:アンキロサウルス科

全長:約7m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ、カナダ

三角形の角や尾の先に骨のこぶを持っているのが特徴です。

イグアノドンのぬりえ

<名前の意味:イグアナの歯>

鳥盤類、鳥脚類

科名:イグアノドン科

全長:約10m

生きていた時代:白亜紀前期

化石の見つかった場所:ベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、ポルトガル、アメリカ、モンゴル

世界で2番目に名前がつけられた恐竜。

親指のスパイクは、武器や植物を食べるための道具ではないかと考えられていますが、まだわかっていません。

ちなみに世界で最初に化石が発見されたのはイグアノドンですが、名前がつけられたのはメガロサウルスのほうが先です。

パラサウロロフスのぬりえ

<名前の意味:サウロロフスに近いもの>

鳥盤類、鳥脚類

科名:ハドロサウルス科

全長:約10m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:カナダ、アメリカ

頭の後ろに向かってのびる長いトサカが特徴です。

トサカは骨でできていて、内側に空洞がありました。鼻の穴から出し入れした空気を空洞で響かせることでラッパのように音を出すことができたと考えられています。

パキケファロサウルスのぬりえ

<名前の意味:厚い頭のトカゲ>

鳥盤類、周飾頭類

科名:パキケファロサウルス科

全長:約4.5m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ

頭の骨のてっぺんが高く盛り上がっていることが特徴です。頭のまわりにはとげのかざりがあります。

スティラコサウルス

<名前の意味:スパイクのトカゲ>

鳥盤類、周飾頭類

科名:ケラトプス科

全長:約5.5m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:カナダ

鼻の上には、ほぼまっすぐに伸びる長い角があり、えりかざりの縁には2対または3対の長めのスパイクがあります。

トリケラトプスのぬりえ

<名前の意味:3本の角のある顔>

鳥盤類、周飾頭類

科名:ケラトプス科

全長:約9m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ、カナダ

目の上の角は約1mもあり、鼻の上の角よりもずっと大きいです。

他のケトラトプス科のなかまと違って、えりかざりの骨に穴があいていないです。

カスモサウルス

<名前の意味:広く開いたトカゲ>

鳥盤類、周飾頭類

科名:ケラトプス科

全長:約7m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:カナダ

えりかざりの骨は、まん中とふち以外は大きな穴になっています。他の仲間に比べて、目の上の角が小さいです。

ここから下は恐竜とともに同じ時代を過ごした恐竜とは違う生き物です!

プテラノドンのぬりえ

<名前の意味:歯のないつばさ>

恐竜以外の生き物、翼竜

科名:プテロダクティルス類

全長:約6m

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:アメリカ

4本目の指の骨が長くのびていて膜をささえています。歯はありません。

図鑑を読んで初めて知ったのですが、プテラノドンは恐竜ではないようです。

ちなみに恐竜の定義は「直立歩行(脚が関節で曲がらず直立になってる状態)をする爬虫類」です。

参考:化石販売の化石7

モササウルスのぬりえ

<名前の意味:ムーズ(フランス北東部の川)のトカゲ>

恐竜以外の生き物

科名:モササウルス類

全長:約18m?

生きていた時代:白亜紀後期

化石の見つかった場所:イギリス、オランダ、ベルギー、アメリカ

モササウルス類の中では最大。ほかの仲間よりも、体のつくりが頑丈だったと言われています。