わが子が動物園に行った時や動物図鑑を読んだときに、動物により興味を持ってほしいと思って、動物のぬりえ図鑑を作ってみました。

図鑑を参考にしているので、絵はリアルです。

せっかく作ったので、世のお母さん、お父さん、幼稚園の先生などに知育・育児などで利用していただけたらと思いこのページを作りました。

- 参考にした図鑑

- 無料ダウンロード・無料印刷の方法

- 動物の情報とぬりえデータ

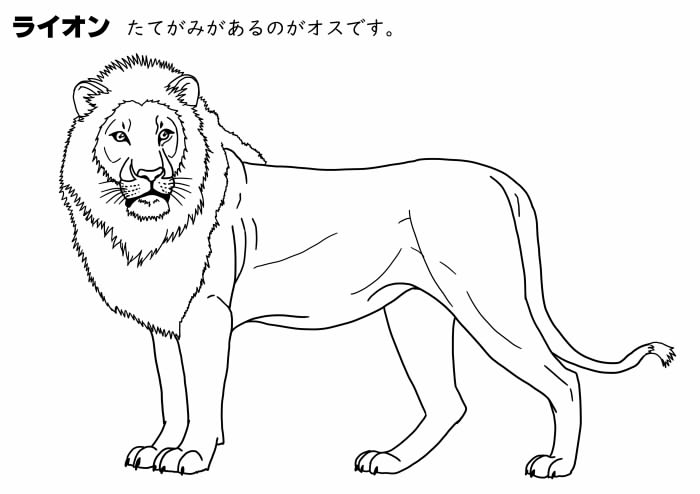

- ライオン ぬりえ

- トラ ぬりえ

- ヒョウ ぬりえ

- ハクビシン ぬりえ

- ジャイアントパンダ ぬりえ

- ヒグマ ぬりえ

- レッサーパンダ ぬりえ

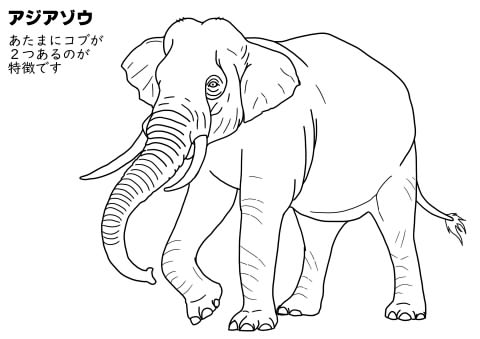

- アジアゾウ ぬりえ

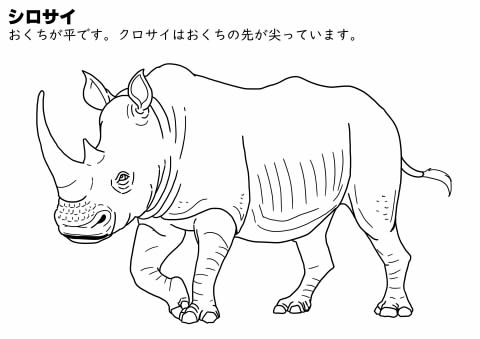

- シロサイ ぬりえ

- クロサイ ぬりえ

- タイリクオオカミ ぬりえ

- タテガミオオカミ

- アカギツネ ぬりえ

- アナウサギ ぬりえ

- ミニレッキス ぬりえ

- 日本白色種 ぬりえ

- フタコブラクダ ぬりえ

- アルパカ ぬりえ

- キリン ぬりえ

- オカピ ぬりえ

- カバ ぬりえ

- ニホンジカ ぬりえ

- トナカイ ぬりえ

- グレビーシマウマ ぬりえ

- カモノハシ ぬりえ

- オオカンガルー ぬりえ

- コアラ ぬりえ

- モルモット ぬりえ

- カピバラ ぬりえ

- シマリス ぬりえ

- オグロプレーリードッグ ぬりえ

- コモンツパイ ぬりえ

- ブチハイエナ ぬりえ

- ミーアキャット(別名:スリカータ) ぬりえ

- オオアリクイ ぬりえ

- クロシロエリマキキツネザル ぬりえ

- アイアイ ぬりえ

- ニホンザル ぬりえ

- コモンリスザル ぬりえ

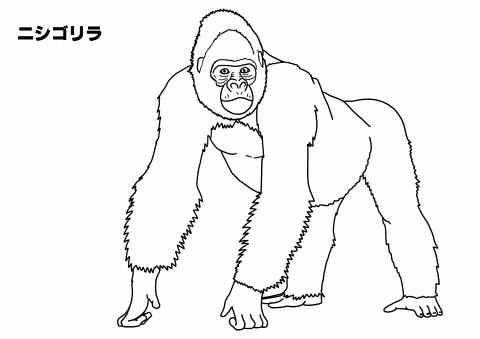

- ニシゴリラ ぬりえ

参考にした図鑑

ちなみに参考にした図鑑は「小学館の図鑑 NEO 動物」になります。

数多くの動物のイラストが掲載されており、特徴がまとめられていて大人が読んでもおもしろかったです。

同じ図鑑を持っている方は、ぜひ図鑑を楽しむ追加ツールとして利用してください。

無料ダウンロード・無料印刷の方法

下に各動物のぬりえデータのリンクを貼っています。

(【A4サイズの「●●塗り絵データ」を開くならココをクリニック】というボタンです)

そのボタンをクリックしていただいたら、グーグルドライブに保存している画像データを開けますので、ダウンロードや印刷を行ってください。。

同じものを何枚も印刷できるので、兄弟や家族で一緒に塗り絵をすることも可能です。

※イメージとして画像を掲載しておりますが、サイズは小さいですので、印刷はイメージ画像の下のボタンをクリックしてから行うことをオススメします。

動物の情報とぬりえデータ

ライオン ぬりえ

<ネコ目ネコ科>

ネコ科ではめずらしく群れをつくります。メスは子育てや狩りで協力し合い、オスは群れを守ります。オスの特徴は、大きなたてがみがあることです。

トラ ぬりえ

<ネコ目ネコ科>

ネコ科で最大。黄色と黒のもようは、草原や林の中の光とかげにまぎれ、カモフラージュになります。

ヒョウ ぬりえ

<ネコ目ネコ科>

色は黄かっ色の地に黒い模様。

木登りが得意で木からえものにおそいかかったり、木の上でねたりします。

ヒョウとジャガーは模様がよく似ています。ジャガーの方が斑点が大きく、中に黒い点があります。

ハクビシン ぬりえ

<ネコ目ジャコウネコ科>

木登りがたいへんうまく、樹上で生活しています。

顔のまん中の白い線が、ハクビシン(白鼻心)の名前の由来と言われています。

ジャイアントパンダ ぬりえ

<ネコ目クマ科>

白と黒の特徴的な体色。でっぱった前足の手首の骨は第6の指といわれており、物をつかむのに役立っていると言われています。

ヒグマ ぬりえ

<ネコ目クマ科>

凶暴なイメージがありますが、実際には植物を中心に食べます。

亜種のエゾヒグマは、日本の陸上動物の中で最大。

レッサーパンダ ぬりえ

<ネコ目レッサーパンダ科>

ほとんど樹上でえさをとり、1日の半分は木の上で休んでいます。

なお、レッサーパンダ科は、現在(2019年12月7日)ではレッサーパンダのみが属します。

アジアゾウ ぬりえ

<ゾウ目ゾウ科>

頭のてっぺんに2つのコブがあるのが特徴。また、鼻先のでっぱりは1つです。

※ちなみにアフリカゾウは鼻先のでっぱりが2つです。

シロサイ ぬりえ

<ウマ目サイ科>

口先が平べったく、地面近くの草を食べるのに適してします。

※ちなみにクロサイの口先は尖っています。

クロサイ ぬりえ

<ウマ目サイ科>

とがった口先で木の葉をつまんで食べます。角は2本あります。

※インドサイやジャワサイは角が1本です。

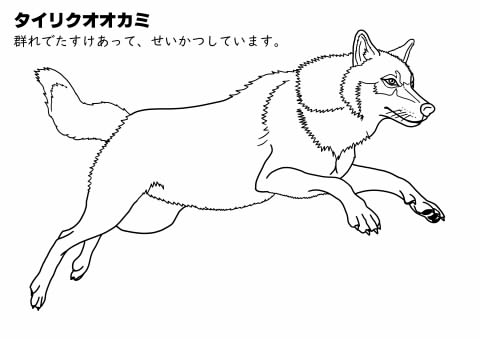

タイリクオオカミ ぬりえ

<ネコ目イヌ科>

順位がきちんと決まった群れをつくります。イヌ科の中では最大です。

タテガミオオカミ

<ネコ目イヌ科>

長い足で、はねるように走ります。草たけの高い草原でくらすための適応と言われています。

アカギツネ ぬりえ

<ネコ目イヌ科>

春に巣穴で3~4頭の子を産みます。夏まで母キツネを中心とする家族で生活します。

アナウサギ ぬりえ

<ウサギ目ウサギ科>

飼いウサギの祖先。ふくざつな巣穴で集団生活をします。

ウサギは走るときに耳を立てて走ります。耳には多くの細い血管がはりめぐらされ、体の熱を逃がすのに役立ちます。

ミニレッキス ぬりえ

<ウサギ目ウサギ科>

短く手ざわりのよい毛なみが特ちょうです。

アメリカで大型のレッキス種を小型の品種であるネザーランド・ドワーフと交配することで誕生した小型の品種

※図鑑では、原産国がイギリスとなっているが、ネット情報(3つ)ではアメリカとなっており、図鑑が誤っている可能性あり。

日本白色種 ぬりえ

<ウサギ目ウサギ科>

毛皮や肉をとるために、明治時代に日本でつくりだされた品種です。

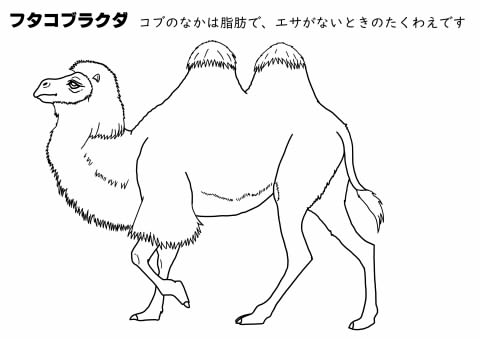

フタコブラクダ ぬりえ

<クジラ偶蹄目ラクダ科>

時速約65kmのスピードで走れます。ラクダのコブは、脂肪がためられており、エサが少ない時の蓄えや脂肪を分解してできた水として利用されます。

アルパカ ぬりえ

<クジラ偶蹄目ラクダ科>

毛をとるために家ちく化されています。毛は細長く、とれる量が少ないので高級品としてあつかわれています。

キリン ぬりえ

<クジラ偶蹄目キリン科>

最も背が高い哺乳類です。首の長さは約2.5mもあります。

首の骨の数は、他の哺乳類と同じ7つです。骨の1つ1つがとても大きいのです。

※ぬりえイラストは、日本の動物園ではあまり見られないマサイキリンになります。

オカピ ぬりえ

<クジラ偶蹄目キリン科>

大型の動物としてはめずらしく、20世紀になって探検家によって発見されました。

はじめは、キリンのなかまとは誰も思わず、ウマのなかまの新種と考えられていました。

体は黒かっ色で、4本の足のつけ根には、白い線が入ります。

カバ ぬりえ

<クジラ偶蹄目カバ科>

昼は水の中ですごし、夜は食事のため草原に出てきます。皮ふは乾燥に弱いです。

皮ふから赤く粘りのある液を出します。この液は、紫外線や細菌から皮ふを守る働きがあります。

ニホンジカ ぬりえ

<クジラ偶蹄目シカ科>

オスは角を持ちます。角は4本に枝分かれし、毎年生えかわります。

夏毛は赤かっ色に白斑、冬毛は灰かっ色です。

トナカイ ぬりえ

<クジラ偶蹄目シカ科>

シカ科ではただ1種、オス、メスともに角をもつ大型のシカです。トナカイのオスが角を落とす季節は秋から冬にかけてで、メスは春に出産を終えてからです。サンタクロースのそりを引いているトナカイは12月でも角があるのでメスかもしれません。

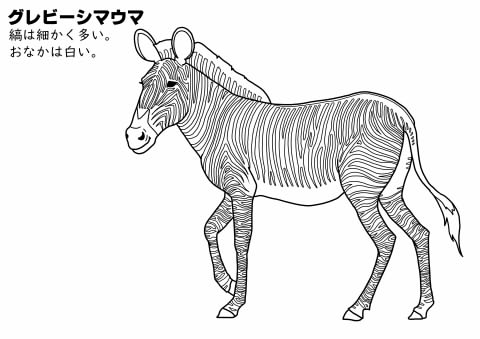

グレビーシマウマ ぬりえ

<ウマ目ウマ科>

腹は白く、シマが細かく数が多いのが特徴。

※ちなみにサバンナシマウマは腹までシマ模様があります。ヤシマシマウマはシマ模様がやや太めです。

カモノハシ ぬりえ

<カモノハシ目カモノハシ科>

カモのくちばしに似た口なので、この名前。哺乳類ですが、卵を産みます。

オオカンガルー ぬりえ

<カンガルー目カンガルー科>

尾の先は黒色。太く長く発達した尾でバランスをとります。

コアラ ぬりえ

<カンガルー目コアラ科>

コアラは1日20時間もねむります。コアラはユーカリの葉しか食べません。動物園ではいつも新鮮なユーカリの葉を与えられるよう各地に植林しています。

モルモット ぬりえ

<ネズミ目テンジクネズミ科>

性格はおとなしく、実験動物やペットとして飼われています。

なお、名前の由来は、オランダ人がマーモットという別の動物と勘違いして日本で紹介し、マーモットが訛って定着したと言われている。

カピバラ ぬりえ

<ネズミ目カピバラ科>

世界最大のネズミのなかまです。泳ぎがうまく、水中に5分ほどもぐることもできます。

尾(しっぽ)はありません。

シマリス ぬりえ

<ネズミ目リス科>

背中には黒い縞が5本あります。食べ物をほおぶくろにつめこみ安全な場所で食べます。

オグロプレーリードッグ ぬりえ

<ネズミ目リス科>

地下にふくざつなトンネルをほり、子育てやかくればとして使います。

プレーリードッグの集団はコテリーとよばれ、8頭前後が共同生活します、天敵などが近づくとイヌのような鳴き声で、仲間に危険を知らせます。

コモンツパイ ぬりえ

<ツパイ目ツパイ科>

主に昼間に活動します。樹上で生活することもあります。

マレー語やインドネシア語で「リス」を意味する「ツパイ」という言葉が、ツパイ目の名前の由来。現在ではツパイ目は独立したグループとされています。

ブチハイエナ ぬりえ

<ネコ目ハイエナ科>

死肉も食べますが、狩りも得意。ふくざつな巣穴をほり、複数のメスがそこで子育てします。

ミーアキャット(別名:スリカータ) ぬりえ

<ネコ目マングース科>

立ち上がって周りを見回す行動は、敵の発見に役立ちます。

オオアリクイ ぬりえ

<アリクイナマケモノ目アリクイ科>

60cmを超える長い舌。その舌を1分間に150回も出し入れすることができます。

ちなみにアリクイのなかまは、歯はまったくありません。

クロシロエリマキキツネザル ぬりえ

<サル目キツネザル科>

集団でさわがしく鳴きます。夏は数頭から10数頭の集団をつくりますが、冬には両親と子供の小さな集団になります。

アイアイ ぬりえ

<サル目アイアイ科>

夜行性で単独で生活しています。長い中指で木の実の中身などを引き出して食べます。

絶滅危惧種に指定されています。

ニホンザル ぬりえ

<サル目オナガザル科>

最も北まで分布しているサルとして知られています。英語でsnow monkeyともよばれています。

コモンリスザル ぬりえ

<サル目オキマザル科>

リスザルのなかまは数十頭~100頭以上の大きな集団をつくり、よくなかまたちと鳴き交わします。

ニシゴリラ ぬりえ

<サル目ヒト科>

オスの頭の毛は茶色。シルバーバックとよばれるおとなのオス1頭と、数頭のメスと子どもで集団をつくります。